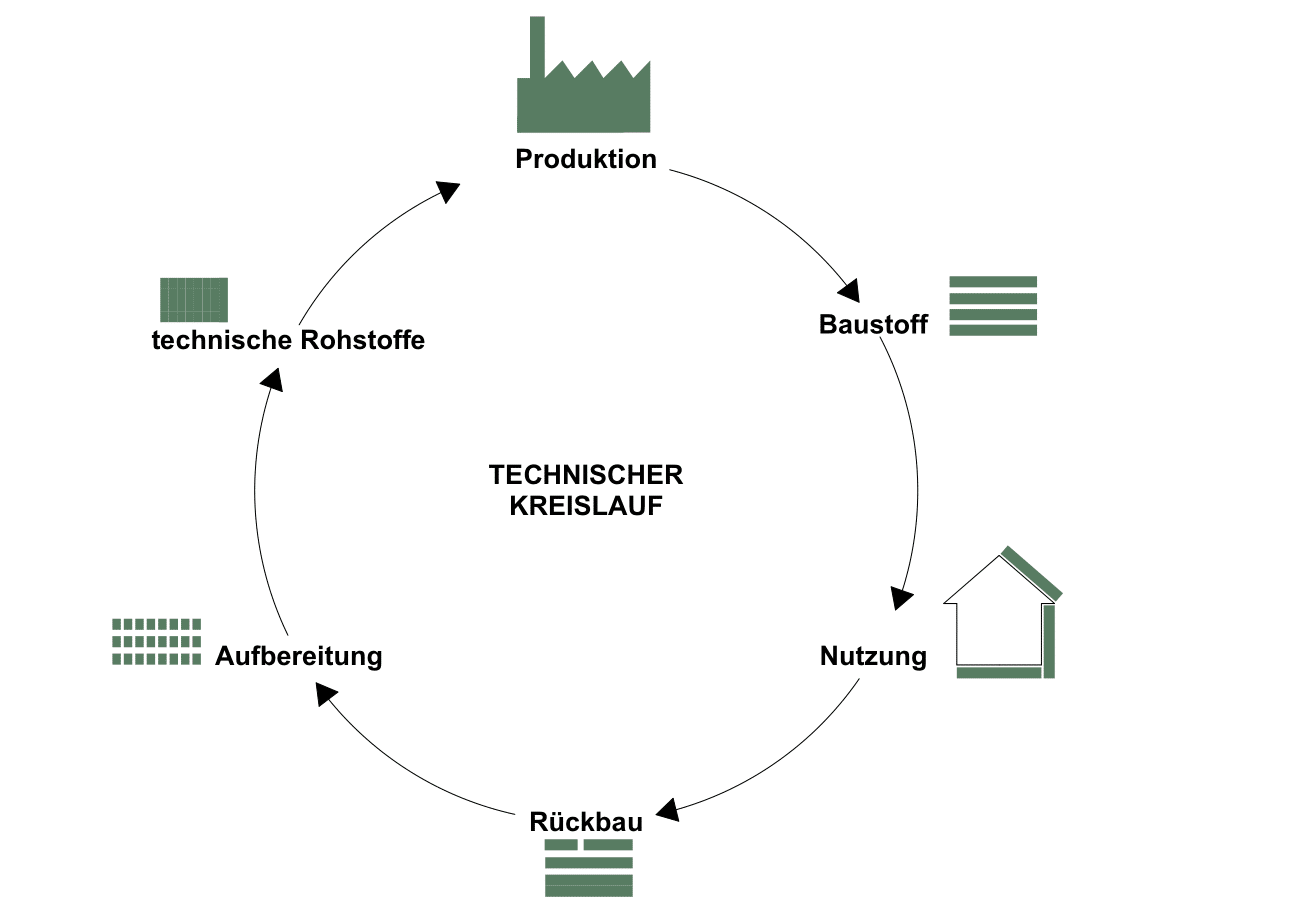

Technischer Kreislauf

Technischer Kreislauf

DER TECHNISCHE KREISLAUF UND URBAN MINING

Autor:innen: Liwe Bayer & Mareike Horstmann

Abb.1: Schema technischer Kreislauf

Der technische Kreislauf

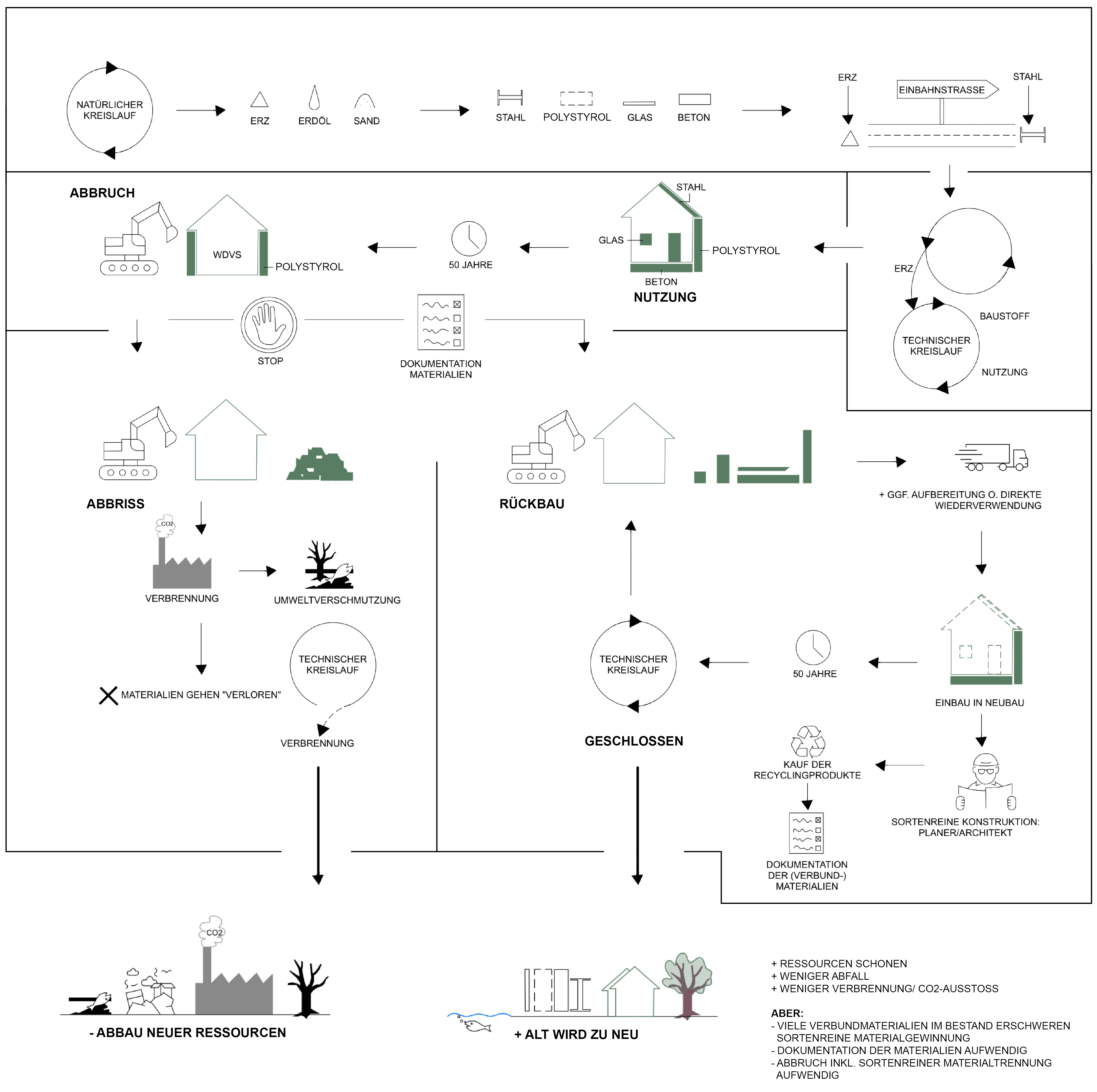

Werden endliche bzw. erschöpfliche Ressourcen wie z.B. Erz, Erdöl oder Sand der Natur entnommen und zu Baustoffen verarbeitet, dann werden sie vom natürlichen in den technischen Kreislauf überführt. Aus Erz wird z.B. Stahl, aus Erdöl wird z.B. Polystyrol und aus Sand entsteht z.B. Glas oder Beton.

Das Problem: Dieser Prozess ist eine Einbahnstraße. Zwar lässt sich aus Erz Stahl herstellen, aber Stahl kann nicht wieder zu Erz werden. Damit Materialien nicht unwiderruflich verloren gehen und weniger neue Rohstoffe aus der Natur entnommen werden müssen, wird für erschöpfliche Materialien ein geschlossener Kreislauf angestrebt. [1]

Die Baustoffe sind nun produziert und werden für den Bau eines Gebäudes verwendet, das etwa 50 Jahre (Jahreszahl ist nur eine Annahme und variiert für unterschiedliche Bauteile oder Gebäudetypen) genutzt wird. Doch beim Abriss werden die Bauteile oft zerstört, miteinander vermischt und unbrauchbar gemacht. Am Ende landen sie auf Deponien oder werden verbrannt – mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Materialien sind dann verloren. Der technische Kreislauf ist unterbrochen und somit nicht geschlossen.

Wie könnte der Kreislauf geschlossen werden? Die Antwort lautet: Urban Mining. Der Begriff meint, dass bestehende Gebäude als Materiallager für die Rohstoffe zukünftiger Bauten verwendet werden.

Wie funktioniert das? Das folgende Beispiel eines noch nicht abgebrochenen Hauses erläutert das Prinzip: Statt es einfach abzureissen, wird es rückgebaut und die Materialien werden getrennt und sortiert. Anschließend wird genau dokumentiert, welche Baustoffe in welchen Mengen gewonnen wurden. Diese Materialien werden aufbereitet und entweder direkt wiederverwendet oder zu neuen Baustoffen verarbeitet – bereit für den Bau eines neuen Hauses.

Damit Urban Mining funktioniert, müssen Bauherr:innen bereit sein, recycelte Materialien einzusetzen. Gleichzeitig liegt es in der Verantwortung der Planenden Gebäude so zu entwerfen, dass sie später einfach und sortenrein rückgebaut werden können. Die verwendeten Materialien sollten direkt dokumentiert werden, um eine Wiederverwendung in der nächsten Nutzungsphase zu erleichtern.

Nach Ende der Gebäudenutzung kann der Kreislauf dann geschlossen weitergeführt werden und wertvolle Ressourcen bleiben erhalten. [1], [2]

Urban Mining

Urban Mining ist ein ressourcenschonender Ansatz, der Städte und Gebäude als „urbane Minen“ betrachtet, aus denen am Ende ihrer Nutzungsdauer Materialien effizient zurückgewonnen und wiederverwendet werden können. Ziel ist die Schließung von Materialkreisläufen im Bauwesen, indem Baustoffe und Bauteile vollständig in neue Bauprozesse reintegriert werden, was den Ressourcenverbracuh und die Umweltauswirkungen reduziert. Städte und Gebäude werden als „anthropogene Rohstofflager“ gesehen, die als langfristige Rohstoffquellen dienen. [3] Um die Effektivität von Urban Mining messbar zu machen, wurde der Urban Mining Index (UMI) entwickelt. Dieser Index bewertet die Fähigkeit eines Bauwerks, Materialien in geschlossenen Kreisläufen („Closed-Loop“) zu halten, wobie hochwertig wiederverwertbare Materialien ein hohes „Closed-Loop-Potenzial“ aufweisen. Materialien mit geringerem Wert, die nur in offenen Kreisläufen nutzbar sind, werden als „Loop-Potenzial“ eingestuft. [1],[3] Eine Herausforderung bleibt die weit verbreitete Nutzung von Primärrohstoffen und konventionellen Bauweisen, die meist nicht aus Sortenreinheit ausgerichtet sind und so das gezielte Rückgewinnen von Materialien erschweren. [1],[4] Durch den Urban Mining Index kann jedoch bereits in der Planungsphase eine stärkere Ausrichtung auf die Wiederverwertbarkeit der eingesetzten Materialien erreicht werden, was langfristig eine nachhaltigere Ressourcennutzung fördert. Diese vorausschauende Planung ist allerdings entscheidend für die Etablierung geschlossener Materialkreisläufe.

Abb.2: Vom natürlichen zum geschlossenen technischen Kreislauf

>>> ZURÜCK ZUR KAPITELÜBERSICHT <<<

Quellen

[1] Rosen, A. (2021): Urban Mining Index: Entwicklung einer Systematik zur quantitativen Bewertung der Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen in der Neubauplanung. Dissertation, Bergische Universität Wuppertal. Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag.

[2] Hillebrand, A.; Riegler-Floors, P.; Rosen, A.; Seggewies, J.-K. (2021): Atlas Recycling: Gebäude als Materialressource. München, Detail Business Information GmbH, Edition Detail, Konstruktionsatlanten.

[3] Urban Mining Index: Das ist der Urban Mining Index. <https://urban-mining-index.de/>;; Aufruf: 06.11.2024

[4] Umweltbundesamt (Hrsg.) (2018): Energieerzeugung aus Abfällen: Stand und Potenziale in Deutschland bis 2030. <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-06-26_texte_51-2018_energieerzeugung-abfaelle.pdf>;; Aufruf: 08.11.2024

Abbildungen

Abb.1: Eigene Grafik von Liwe Bayer und Mareike Horstmann nach [2]

Abb.2: Eigene Grafik von Liwe Bayer und Mareike Horstmann

Der Beitrag wurde redaktionell von Lennard Thier überarbeitet.