Biologischer Kreislauf

Biologischer Kreislauf

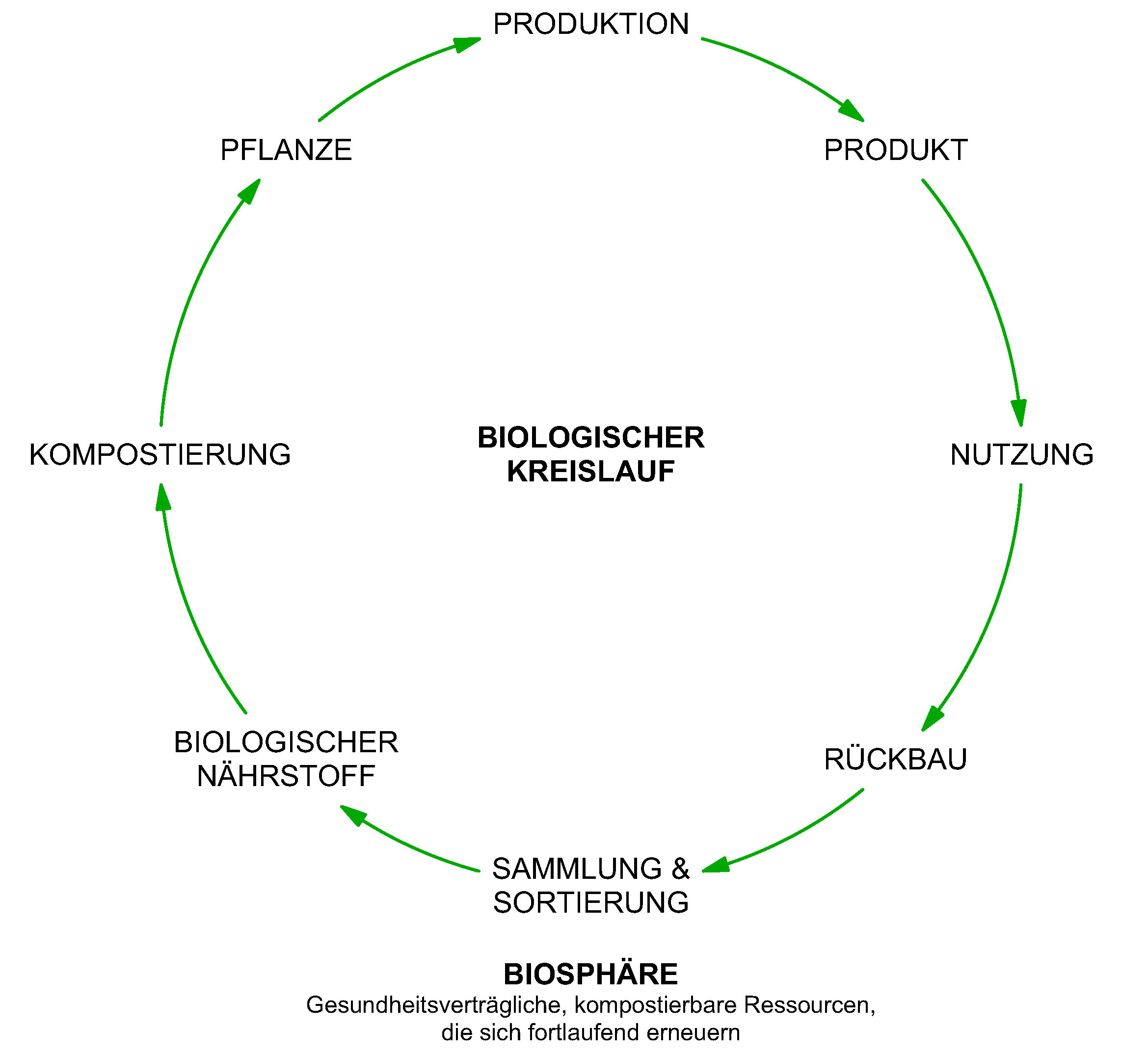

DER BIOLOGISCHE KREISLAUF

Autor:innen: Hannah Dräseke & Lars Zeppenfeld

Welcher Grundgedanke liegt dem biologischen Kreislauf zugrunde?

Der Grundgedanke des biologischen Kreislaufs sind zirkulierende Materialien in einem kontinuierlichen Kreislauf, welcher auf Erneuerung und Nachhaltigkeit basiert. Gesundheitlich unbedenkliche und kompostierbare Ressourcen, die sich fortlaufend regenerieren, bilden die Grundlage dieses Systems. Jeglicher Abrieb oder Materialverlust muss vollständig biologisch abbaubar sein, damit er der Biosphäre als Nährstoff dienen kann. [3]

Die biologische Abbaubarkeit ermöglicht es, den Kreislauf zu schließen: Abgenutztes Material wird wieder zu einem Bestandteil des natürlichen Systems und liefert wertvolle Nährstoffe für neues Wachstum. Dieser Kreislauf ist unbegrenzt und produziert keinerlei Abfall. In der Natur existiert kein Müll – alles ist Teil einer perfekt eingerichteten Kreislaufwirtschaft, die von Wachsen, Gedeihen und Vergehen geprägt ist. [3]

Dieses Modell ist ein Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften und zeigt, wie die Natur durch ihr harmonisches Zusammenspiel Ressourcen optimal nutzt. [3]

Welches Nachhaltigkeitspotenzial verspricht der biologische Kreislauf?

Nach dem Vorbild der Natur ist jeglicher Abfall ein wertvoller Nährstoff, der den Kreislauf des Lebens unterstützt. Das Problem endlicher Rohstoffe entfällt in diesem System, da alles Vergängliche in neuer Gestalt wiederverwendet werden kann. So wird eine nachhaltige Nutzung ermöglicht, in der Ressourcen stets verfügbar bleiben. [4]

Als Teil der Natur haben wir die Möglichkeit, Nützlinge zu sein und einen positiven ökologischen, ökonomischen und sozialen Fußabdruck zu hinterlassen. Indem wir Produkte von Anfang an kreislauffähig und gesund für ihr spezifisches Nutzungsszenario konzipieren, tragen wir aktiv dazu bei, die Umwelt zu schonen und nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen. Dieses Prinzip verbindet Effizienz und Verantwortung und zeigt, wie wir durch innovatives Denken und Handeln mit der Natur im Einklang stehen können. [3]

Welche neuen Kriterien bzgl. der Materialwahl entstehen durch erneuerbare Rohstoffe?

Die Wahl und Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen ermöglicht den Einklang mit ökologischen und sozialen Aspekten. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Wachstumsdauer und Kompostierbarkeit der Rohstoffe, die sicherstellen, dass diese nachhaltig gewonnen und problemlos in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. [5]

In der Landwirtschaft spielen regionale Einflüsse, die Förderung der Biodiversität und die Umweltverträglichkeit der Anbaumethoden eine entscheidende Rolle. Es gilt, mögliche Flächenkonkurrenzen – etwa mit dem Anbau von Lebensmitteln – zu berücksichtigen, um eine ausgewogene und verantwortungsvolle Nutzung landwirtschaftlicher Flächen zu gewährleisten. [5]

Der Einsatz regionaler Rohstoffe bietet dabei zahlreiche Vorteile: Er reduziert Transportwege, minimiert die damit verbundenen Emissionen und stärkt die Unabhängigkeit von globalen Roh-toffimporten. [1] Angesichts des Klimawandels ist es zudem essenziell, anpassungsfähige und wetterresistente Rohstoffe zu bevorzugen, um den Herausforderungen sich verändernder Umweltbedingungen nachhaltig begegnen zu können. [5]

Welche Herausforderungen bringt der biologische Kreislauf mit sich?

Gebäude können so geplant werden, dass sie leicht rückgebaut und die verwendeten Materialien wiederverwendet werden können. Hierfür ist es wichtig, Bauteile reversibel und sortenrein trennbar zu gestalten. [3] Eine klare Identifikation der Materialien kann durch die Einführung von Produktpässen gewährleistet werden. [2] Diese Pässe ermöglichen es, Bauteile bei einem Rückbau ihrem Wert entsprechend weiterzunutzen und Gebäude in wertvolle Rohstofflager zu verwandeln. [3]

Für die optimale Nutzung von Produktpässen und zur Nachverfolgung von Materialströmen ist eine verstärkte Digitalisierung in der Baubranche unerlässlich. [1] Damit das kreislaufgerechte Bauen, das oft außerhalb der gängigen Standards liegt, erfolgreich umgesetzt werden kann, wird empfohlen eine verantwortliche Person im Projektteam zu benennen, die die Einhaltung und Koordination der entsprechenden Standards sicherstellt. Zudem ist es sinnvoll, Fachplanende bereits ab der Leistungsphase 2 einzubinden, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. [3]

Auch staatliche Institutionen wie Bund, Länder und Kommunen spielen eine wichtige Rolle: Durch ihre Vorbildfunktion und die Schaffung gezielter Anreize können sie den Markt für kreislaufgerechtes Bauen fördern und langfristig etablieren. [1]

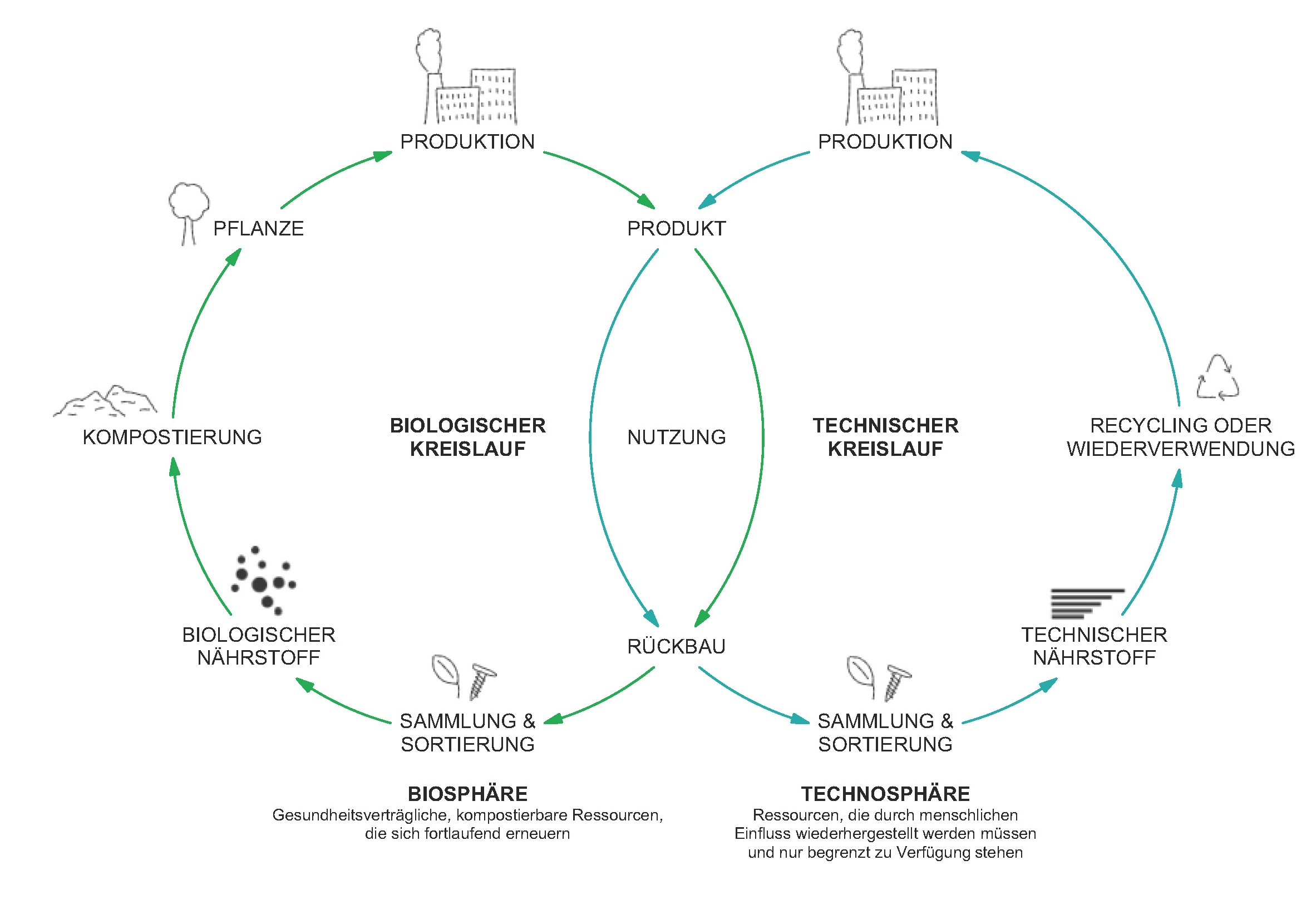

Unterschiede zwischen technischem und biologischem Kreislauf

Die Kreislaufwirtschaft basiert auf zwei sich ergänzenden Systemen: dem biologischen und dem technischen Kreislauf. [3]

Im biologischen Kreislauf zirkulieren gesundheitsverträgliche, kompostierbare Materialien, die sich ständig erneuern und wieder zu Nährstoffen werden. Diese Materialien unterstützen natürliche Prozesse und schließen den Kreislauf ohne Abfall. [3]

Im technischen Kreislauf hingegen werden begrenzt verfügbare Materialien verwendet, die durch menschliche Eingriffe in einer möglichst gleichbleibenden, hohen Qualität erhalten bleiben müssen, um Verluste zu vermeiden. Allerdings können Materialien aus dem technischen Kreislauf, wie etwa Kupfer oder Kältemittel, dem biologischen Kreislauf schaden, wenn sie nicht ordnungsgemäß getrennt werden. [3]

Es ist jedoch möglich, dass Materialien aus dem biologischen Kreislauf vorübergehend im technischen Kreislauf genutzt werden – vorausgesetzt, sie werden nach ihrer Verwendung sauber in ihren ursprünglichen Kreislauf zurückgeführt. [4]

In der Praxis überschneiden sich die beiden Kreisläufe oft, insbesondere in der Produktion, der Gestaltung von Produkten und deren Nutzung. Um eine nachhaltige und effiziente Ressourcennutzung zu gewährleisten, ist es entscheidend, die Kreisläufe sorgfältig abzustimmen und Materialien gezielt zu lenken. [3]

>>> ZURÜCK ZUR KAPITELÜBERSICHT <<<

Quellen

[1] BMUV (Hrsg.)(2024): Die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das wichtigste in Kürze. <https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/natio-nale_kreislaufwirtschaftsstrategie_kurz_bf.pdf>; ; Online abgerufen am 03.11.2024

[2] DGNB e.V. (Hrsg.) (2019): Circular Economy. <https://issuu.com/dgnb1/docs/dgnb_report_circular_economy>;; Online abgerufen am 03.11.2024

[3] Cradle to Cradle NGO (Hrsg.): C2C in der gebauten Umwelt. <https://c2c-bau.org/2-c2c-in-gebauter-umwelt/2-1-c2c/>;; Aufruf: 04.11.2024

[4] Cradle (Hrsg.): Was steckt hinter dem Cradle to Cradle Prinzip? <https://cradle-mag.de/artikel/cradle-to-cradle-prinzip.html>;; Aufruf: 04.11.2024

[5] Umweltbundesamt (Hrsg.)(2016): Biotische Rohstoffe schonend gewinnen. <https://www.umweltbundesamt.de/biotische-rohstoffe-schonend-gewinnen>;; Aufruf: 13.11.2024

Abbildungen

Eigene Grafiken von Hannah Dräseke & Lars Zeppenfeld nach [3]

Der Beitrag wurde redaktionell überarbeitet von Lennard Thier.