4. Flugbetrieb (Flugführung & Air Traffic Management)

| Website: | Hamburg Open Online University |

| Kurs: | Up in the Air - Luftfahrttechnik aus neuen Perspektiven |

| Buch: | 4. Flugbetrieb (Flugführung & Air Traffic Management) |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Donnerstag, 5. Februar 2026, 03:03 |

1. Überblick

Kapitel 4. Flugbetrieb (Flugführung & Air Traffic Management) vertieft insbesondere die Inhalte, in die in Kapitel 2. Lufttransportsysteme in den Unterkapiteln zu Flugzeugbetreiber, Flughafen und Flugsicherung eingeführt wurde.

Der Flugbetrieb ist der wirtschaftliche Kern der Luftfahrt. Durch den (wirtschaftlichen) Flugbetrieb werden Werte geschaffen. Er muss aber nicht nur leistungsfähig und kostengünstig, sondern auch sicher sein.

2. Flugzeugbetreiber

- Globales Streckennetz mit multinationalen Verkehrsdrehscheiben (Marktpräsenz)

- Globale Vertriebssysteme & -netze (Vertriebspräsenz)

- Netzsynergien & Kostendegression durch Größe

- Globale Markenpolitik (weltweite Imagepräsenz)

- Globale Kundenprogramme (Generierung neuer Marktpotentiale)

- Nutzung geographischer Personalkostenvorteile

- Risikostreuung durch multinationales Geschäftssystem (z.B. Beschränkung auf Teilmarktabhängigkeiten, regionale Währungsrelationen, regionale Konjunktur, etc.)

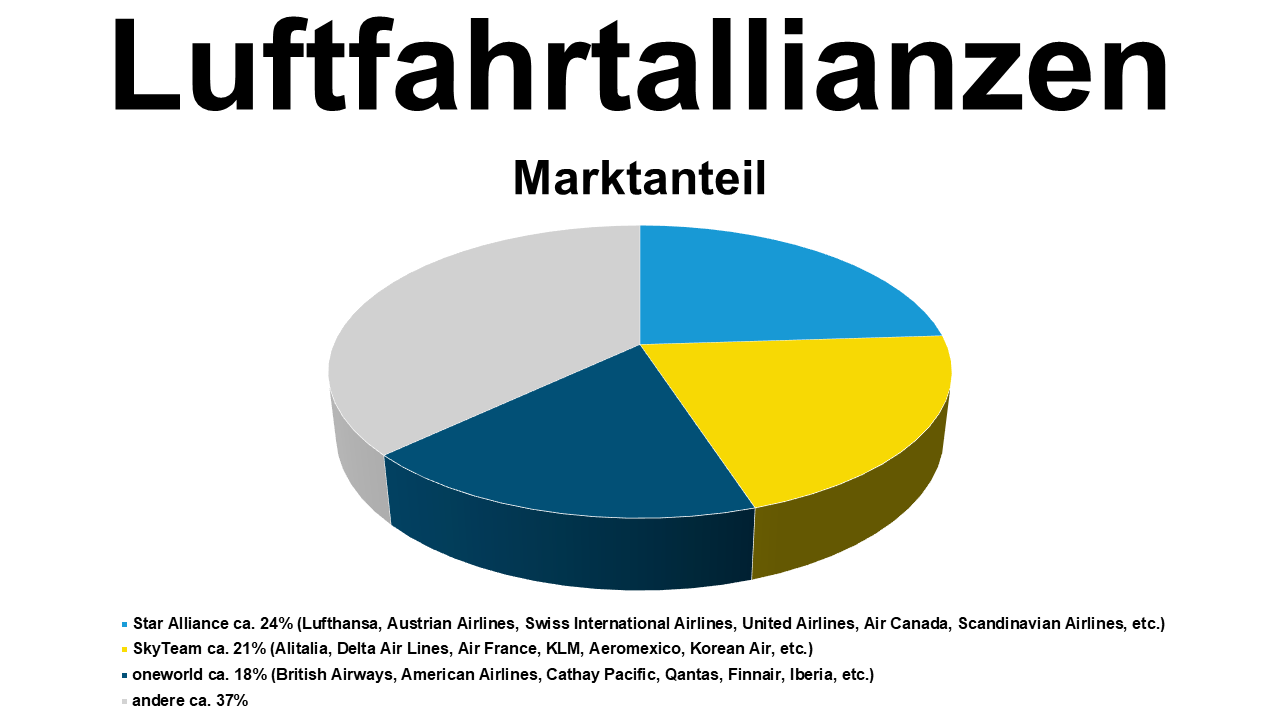

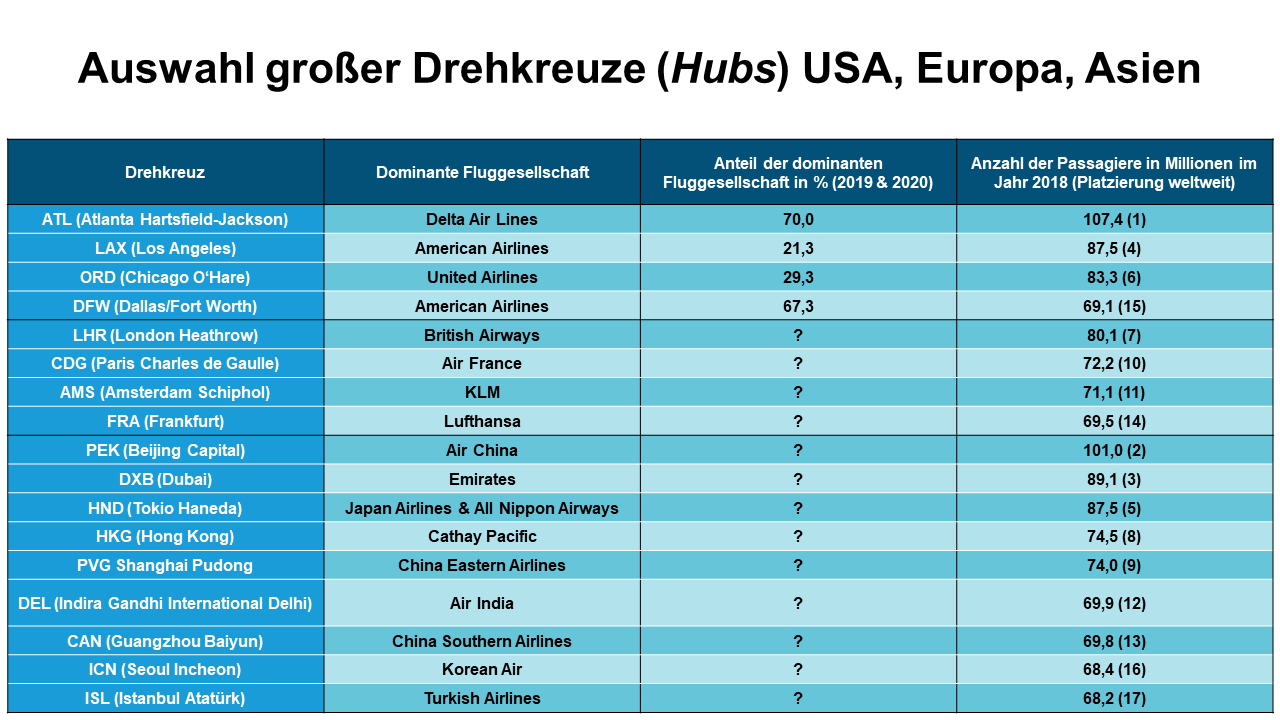

Bei Kooperationen (zum Beispiel Star Alliance (26 Fluggesellschaften als Vollmitglieder), SkyTeam (19 Fluggesellschaften als Vollmitglieder), oneworld (13 Fluggesellschaften als Vollmitglieder), etc.) verpflichten sich die Fluggesellschaften zu einer gegenseitigen Anerkennung der Tickets, (Code-Sharing). Dem Passagier steht durch Buchung bei einem der Partner das gesamte Streckennetz aller Kooperationspartner zur Verfügung (im Jahr 2018: Über 1000 Reiseziele in allen UN-Mitgliedstaaten bei den großen Allianzen).

Die 3 großen Luftfahrtallianzen vereinen mit ihren Mitgliedern einen Großteil des weltweiten Passagierluftverkehrs in sich.

- Die Vertragspartner verpflichten sich zu einem gemeinsamen Standard und zu einer besseren Abstimmung der Flugpläne untereinander

- Für Vielflieger und Geschäftsreisende

- Anerkennung des Mileage Bonus der Partner

- gemeinsame Benutzung der Lounges im Flughafen

- Vorteil für die Fluggesellschaften: Verbesserte Kapazitätsausnutzung durch gemeinsame Nutzung des Flugzeugbestands und der zur Verfügung stehenden Slots an Flughäfen

Über die Vollmitglieder in den Luftfahrtallianzen hinaus bestehen Kooperationen über Werkzeuge wie das Code-Sharing, das nicht nur innerhalb der Luftfahrtallianz sondern auch zwischen Fluggesellschaften bilateral unabhängig von der Mitgliedschaft in einer Luftfahrtallianz praktiziert werden kann. So können auch über Kooperationspartner außerhalb von Luftfahrtallianzen neue Reiseziele für eine Fluggesellschaft erreichbar werden und es können regionale Fluggesellschaften eingebunden werden, die sonst ihr Geschäft weitestgehend getrennt von den großen Fluggesellschaften betreiben würden.

Strategische Planung einer Luftverkehrsgesellschaft

- Verkehr: Prognose des Gesamtluftverkehrs sowie des eigenen Marktanteils

- Strecken: Angestrebte Streckenführungen mit Angabe der Flugzeugtypen, Wochenfrequenz und Tageszeit der Flüge

- Flottenplanung: Vorhandene und benötigte Flugzeuge nach Typ & Zahl sowie Beschaffungsvorschläge

- Flugplanung: Nutzung der Flotte, Instandhaltungszeiten, Übernachtungen sowie Liegezeiten / Instandhaltung, Schulung und Reserveflotte

- Produktions- & Leistungsplanung: Planzahlen des Dienstleistungsangebots, der erwarteten Nachfrage sowie der Kosten & Erträge

- Investitionsmittelplanung: Benötigte Investitionsmittel & Beschaffungsplanung

Das Tarifsystem - IATA-Normaltarif

Der IATA-Normaltarif ist der Flugpreis für eine reguläre Beförderung. Er ist auf die Bedürfnisse des Geschäftsreiseverkehrs zugeschnitten.

- Wahl der Flugstrecke

- Der Passagier muss den Bestimmungsort nicht auf direktem Weg anfliegen

- Er hat die Wahl zwischen verschiedenen Flugstrecken

- An jedem Zwischenstopp ist eine Unterbrechung möglich

- Wahl der Fluggesellschaft und Wechsel

- Der Fluggast kann die Fluggesellschaft frei wählen & wechseln

- Im Rahmen von „Interline-Agreements“ akzeptieren Airlines auch Flugscheine anderer Fluggesellschaften außerhalb der Luftfahrtallianzen

- Stornierung & Umschreibung

- Eine zum Normaltarif gebuchte Flugreise kann ohne Zusatzkosten storniert oder umgebucht werden

- Im Falle des Nichtantritts der Reise kann die Fluggesellschaft eine „No Show“-Gebühr erheben, meist wird jedoch darauf verzichtet

- Gültigkeitsdauer

- Der zum Normaltarif ausgegebene Flugschein ist für 1 Jahr vom Datum des Flugantritts an gültig

- Es bestehen keine Vorschriften bezüglich Mindest- oder Höchstaufenthaltsdauer

Traditionell gilt bei den klassischen Fluggesellschaften, dass im europäischen Reiseverkehr die Preise für Business Class und Economy Class bei voller Flexibilität nur relativ gering voneinander abweichen. Tarife mit reduzierter Flexibilität bzw. Sondertarife in der Economy Class können jedoch einen Bruchteil der Preise von Business Class und Economy Class bei voller Flexibilität betragen. Nicht selten "fliegen Sitze" in der gleichen Kategorie für Preise, die sich um den Faktor 12 unterscheiden. Die Sondertarife, die in dieser niedrigen Preiskategorie vorkommen, kommen durch eine günstige Aufenthaltsdauer und einen geschickt gewählten Buchungszeitpunkt zustande.

Low-Cost-Airlines - "Billigflieger"

Sogenannte "Low-Cost-Airlines", "Low-Cost-Carrier" (LCC), "No-Frills Airlines" oder "Billigflieger" konnten seit Beginn des Jahrtausends enormes Wachstum verzeichnen. Die Preise liegen mitunter bei 5€ zuzüglich Steuern und Abgaben.

Marktführer in diesem Segment ist in Europa Ryanair. Die Fluggesellschaft hat sich von 13,9 Millionen Passagieren im Jahr 2002 auf 105 Millionen Passagiere im Jahr 2016 innerhalb von nur 14 Jahren fast verachtfachen können und betreibt inzwischen über 300 Flugzeuge, die technisch nahezu bis zum kleinsten Verkleidungsteil identisch sind (stammen alle aus der Boeing 737-Baureihe). Dies stellt ein extremes Beispiel für Kommunalität dar, die hier nicht baumusterübergreifend vom Hersteller gehandhabt wird, sondern vom Betreiber durch konsequente Homogenisierung der Flotte forciert wird. Dadurch können Kosten für das fliegende sowie für das technische Personal (sowie Ersatzteilmanagement, Flottenmanegement, etc.) verringert werden, sorgt aber für eine hohe Abhängigkeit von einem einzigen Flugzeugmuster, sodass die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen dieses Musters vital für den Betreiber ist.

Typische Aspekte der Sparstrategien bei "Low-Cost-Airlines", die die günstigen Ticketpreise möglich machen, sind:

- Einsatz einer einheitlichen Flotte --> Einsparungen bei Trainings- und Instandhaltungskosten (wie bereits erwähnt)

- Abflug und Ankunft an Klein- & Regionalflughäfen mit wesentlich verminderten Gebührensätzen und kürzerer Verweildauer am Boden

- Gebühren pro Passagier in Frankfurt/Hahn: Ca. 2€

- Gebühren pro Passagier in Frankfurt am Main: Ca. 8€

- Bordverpflegung nur gegen Bezahlung

- Buchung ausschließlich über Internet (Ryanair über 90%) oder Telefon

- Reduziertes Personal

- Personalkosten pro Passagier bei Ryanair: Ca. 7€

- Personalkosten pro Passagier bei Lufthansa: Ca. 44€

- Kaum Ausgaben für Marketing & Vertrieb.

- Billigtickets nur für begrenztes Kontingent und bei rechtzeitiger Buchung. Für die restlichen Tickets eines Fluges steigen die Preise entsprechend. Bei Ryanair kostet ein Ticket oft ca. 50€ und unterbietet damit die Wettbewerber (Anbieter regulärer Flüge bzw. "klassische" Fluggesellschaften).

Vereinzelt haben Fluggesellschaften versucht, das Marktsegment zwischen Low-Cost-Airlines und klassischen Fluggesellschaften zu füllen (zum Beispiel Air Berlin). Im Falle von Air Berlin hat dies mit dem Versuch, Preise hauptsächlich im Bereich von Low-Cost-Airlines anzubieten, zugleich jedoch nicht als Low-Cost-Airline gelten zu wollen, zur Insolvenz der Fluggesellschaft geführt. Diese war sicher auch auf die starke Streuung der Flotte zurückzuführen. Mit zeitweise 8 verschiedenen Flugzeugmustern (im Bestand oder Zulauf) mit mehr als 100 Sitzplätzen (Airbus A319, Boeing 787, etc.) bei einem Flottenbestand von nur knapp über 100 Flugzeugen in diesem Segment, sind die Subflotten der einzelnen Flugzeugmuster tendenziell zu klein, um Kosten wie etwa jene für die Instandhaltung gering zu halten. Eine vielfältige Flotte (von beispielsweise 10 oder mehr verschiedenen Flugzeugmustern) können sich in der Regel nur Flag-Carrier und / oder Fluggesellschaften mit angeschlossenen Instandhaltungsbetrieben oder dahin gehenden Kooperationen leisten.

Low-Cost-Airlines bis etwa 300 Flugzeuge beschränken sich daher in der Regel auf maximal 4 Flugzeugmuster, die zudem hohe Kommunalitäten aufweisen sollten. Sie beziehen ihre Flotte daher oft nur von einem einzigen Hersteller.

Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie hat die Vertriebssysteme beeinflusst.

- Bis in die die 80er Jahre: Buchungssysteme

- Nur in den Verkaufsbüros der Fluggesellschaften zugänglich

- Agenten müssen per Telefax & Telefon anfragen, reservieren, stornieren

- 90er Jahre: Agenten-Reservierungssysteme

- Agent führt Reservierung direkt mit Rechner-Zentraleinheit der Fluggesellschaft aus

- Eigene Angebote und Angebote der Partner-Airlines werden bevorzugt am Bildschirm dargestellt

- Seit dem 1. Januar 1989 ist in der EU der „Code of Conduct for Computer Reservation Systems (CRS)“ in Kraft. Er zielt darauf ab, eine offene Struktur für die „Globalen Vertriebssysteme“ (Global Distribution Systems, GDS) zu ermöglichen. Es gibt u.a. die folgenden: Galileo (28% Marktanteil), Amadeus / System One (26%), SABRE / Axess (23%), Worldspan / Abacus / Infini (9%), etc.

- 2000er Jahre: Direktvertrieb über Airline-Websites und Plattformen

- Low-Cost-Airlines verkaufen Tickets bevorzugt über ihre Websites, um die Gebühren der Reservierungssysteme zu sparen

- Die Netzwerk-Carrier / klassische Fluggesellschaften ziehen nach, fahren aber "zweigleisig"

- Aktuell: IATA Next Distribution Capability (NDC)

- IATA führt ein neues Format für die Reservierungssysteme ein

- Komplexere und auf den Passagier zugeschnittene Angebote besser zu vermarkten

In der Vergangenheit zeigten sich einige Fluggesellschaften unzufrieden über die hohen Kosten der Globalen Vertriebssysteme (GDS). Einige Fluggesellschaften haben deshalb Aufschläge auf Tickets eingeführt, die über die Systeme der GDS-Anbieter Amadeus, Sabre und Travelport gebucht wurden. Privatkunden sollen stattdessen lieber über die Website der jeweiligen Fluggesellschaft buchen. Für Firmenkunden und Vertriebspartner bauen die Fluggesellschaften daher entsprechende Buchungssysteme auf. Diese Systeme ermöglichen auch die Nutzung des IATA NDC-Standards. Low-Cost-Airlines bauen die Zusammenarbeit in diesem Bereich dagegen teilweise erst in jüngerer Zeit auf.

Produktdifferenzierung

- Identifikation von Passagiersegmenten

- Bedürfnisse der Passagiersegmente müssen unterscheidbar sein

- Zuschnitt von Transportprodukten

- Adäquate Bepreisung

- Berücksichtigung von Kosten des Produkts

- Beachtung von Preiselastizitäten der Nachfrage

So ist die Zahlungsbereitschaft von Geschäftsreisenden für internationale Flüge verhältnismäßig hoch und bei Freizeitreisenden auf der Kurzstrecke verhältnismäßig gering.

Eine Differenzierung des Produkts Flugreise kann auch durch die Strategie des Unbundling geschehen. Dabei bezeichnet der Begriff Unbundling die feinere Differenzierung von Tarifen innerhalb einer Tarifklasse. So können zum Beispiel verschiedene Economy-Tarife angeboten werden, die sich einerseits hinsichtlich Umbuchung und Erstattung des Tickets, aber auch hinsichtlich Fragen wie inkludierter Sitzplatzwahl und inkludiertem Gepäck unterscheiden können.

Passagiersegmentierung

- Unterschiedliche Bepreisung muss durchsetzbar sein

- Flexibilität (Stornierung oder Umbuchung)

- Buchungsvorlauf

- Wochentage / Wochenend-Übernachtung

- Personenanzahl

- Passagiersegment-typische Strecken

- Point of sale

- Unterscheidung von Beförderungsklassen (Produkte) & Buchungsklassen (Preisdifferenzierung)

- Produkt- & Preisdifferenzierung gehen ineinander über

- Ist Stornierungsmöglichkeit ein neues Produkt oder ein Instrument zur Preisdifferenzierung?

Die Transportnachfrage unterliegt hohen Schwankungen. Diese ergeben sich aus verschiedenen Gründen und schwingen mit stark unterschiedlicher Frequenz und Vorhersagbarkeit. Sie lassen sich zurückführen auf:

- Konjunkturzyklen

- Saisonal

- Wochenverlauf

- Feiertage

- Tagesverlauf

- Unregelmäßige Ereignisse

- Je Flug

- Nachfragesteuerung durch Preisanpassung (Revenue Management)

- Zusätzlich gezielte Überbuchung wegen „No Show“-Passagieren

- Erfolg: Sitzladefaktor weltweit bei kommerziellen Flügen mit 81,5% (im Jahr 2018) historisch hoch

- These: Besonders aufwendige Preissteuerung im Lufttransport, wegen hochpreisigem Produkt

- Erstmals 1985 von American Airlines zur Preisdifferenzierung zwischen Freizeit- & Geschäftsreisenden eingesetzt

- Bis heute Weiterentwicklung zu hochentwickelten Datenverarbeitungssystemen & Vorhersagemodellen

- Nutzung unterschiedlicher Zahlungsbereitschaften der Passagiersegmente & individueller Passagiere

- Angebotspreis abhängig vom Buchungsverlauf einzelner Buchungsklassen (Netzwerk-Carrier) oder aller verfügbaren Sitze eines Fluges (Low-Cost-Airline)

Die Streckenergebnisrechnung ist eine Methode, um das Streckenbetriebsergebnis auf einer Flugstrecke relativ genau abzuschätzen.

Sie geht vom Ertrag des Fluges aus und subtrahiert anschließend sequentiell verschiedene Kosten (-gruppen), um letztlich das Streckenbetriebsergebnis auf einer Flugstrecke zu erhalten.

Als erstes vom Ertrag des Fluges subtrahiert werden die beförderungsabhängigen Kosten (Provisionen, Bordverpflegung, Bordmaterial), eine Kostengruppe, die etwa 13% der Gesamtkosten eines Fluges ausmacht.

Als zweites folgt die Subtraktion der flugabhängigen Kosten (Treibstoff, flugabhängige Gebühren, Reisekosten der Crew). Diese zweite Kostengruppe macht etwa 40% der Gesamtkosten eines Fluges aus.

Als drittes folgen die direkten fixen Kosten (Besatzung mit Gehalt und Lohnnebenkosten, Abschreibungen & Zinsen, Technik), was etwa 21% der Gesamtkosten eines Fluges ausmacht.

Übrig bleibt im vierten Schritt die Subtraktion der Stationskosten, den Kosten der Verkaufsorganisation und den Verwaltungskosten. Diese können oft bei etwa 26% der Gesamtkosten eines Fluges liegen.

- Beförderungsabhängige Kosten (ca. 13% der Gesamtkosten)

- Provisionen (ca. 8% der Gesamtkosten)

- Bordverpflegung (ca. 3% der Gesamtkosten)

- Bordmaterial (ca. 2% der Gesamtkosten)

- Flugabhängige Kosten (ca. 40% der Gesamtkosten)

- Treibstoff (ca. 24% der Gesamtkosten)

- Flugabhängige Gebühren (ca. 13% der Gesamtkosten)

- Reisekosten der Crew (ca. 3% der Gesamtkosten)

- Direkte fixe Kosten (ca. 21% der Gesamtkosten)

- Besatzung (ca. 8% der Gesamtkosten)

- Abschreibungen & Zinsen (ca. 7% der Gesamtkosten)

- Technik (ca. 6% der Gesamtkosten)

- Weitere Kosten (ca. 26% der Gesamtkosten)

- Stationskosten (ca. 7% der Gesamtkosten)

- Kosten der Verkaufsorganisation (ca. 8% der Gesamtkosten)

- Verwaltungskosten (ca. 11% der Gesamtkosten)

Wesentliche Kostenanteile:

- Treibstoff (Großteil der DOC - Direct Operating Costs)

- flugabhängige Gebühren

- Flughafen

- Navigation

- Verwaltung

- Besatzung

- Verkaufsorganisation

- Bordverpflegung

- Bordmaterial

- Reisekosten Crew

- Vorteil: Hohe Genauigkeit

- Nachteil: Hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand

- AEA (AEA 89)

- IATA

- ATA (ATA 67)

Die Betriebskosten werden meist in der Einheit $(€) / Sitz, $(€) / nmi(km) oder $(€) / h angegeben. Dabei ist zu beachten, dass bei dieser Form der Bewertung nur kostenrelevante Aspekte Berücksichtigung finden. Unterschiede in Qualität, Komfort und Betrieb fließen nicht in die Rechnungen mit ein.

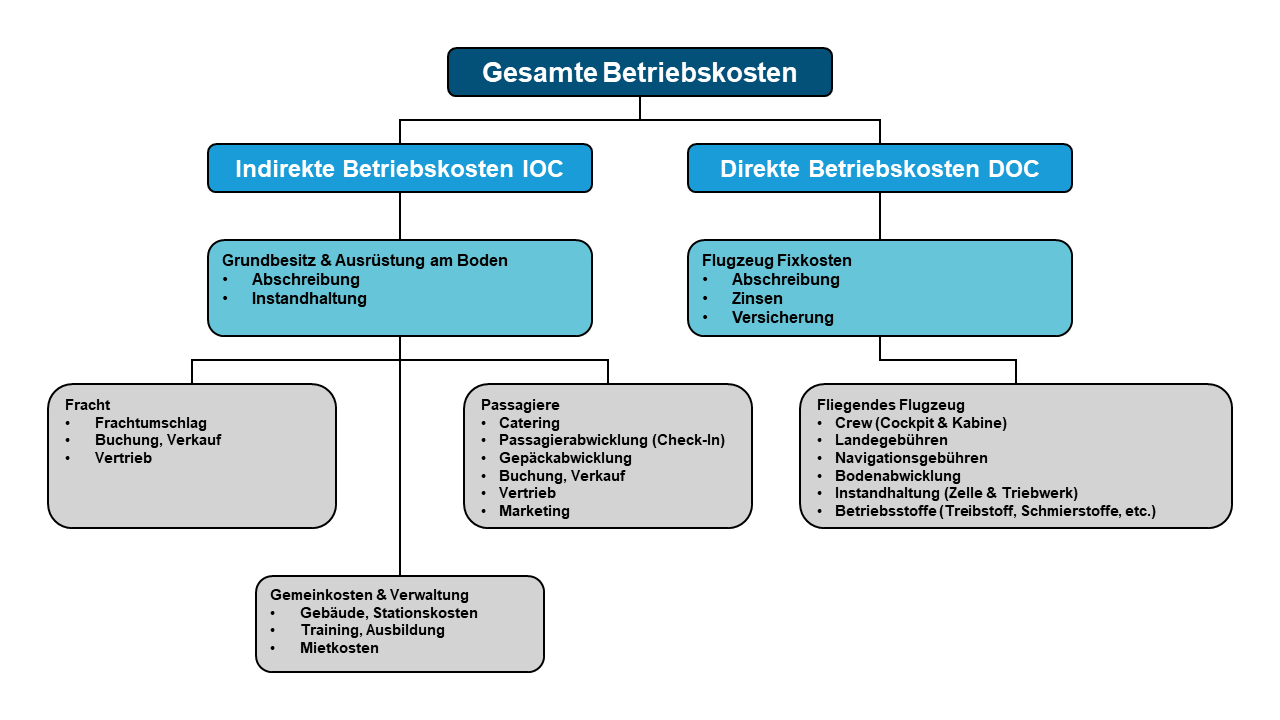

Am wichtigsten ist die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Betriebskosten (DOC & IOC).

- Komfort (Klima, Gepäckstauraum, Sitz, Gangbreite, etc.)

- Operationelle Flexibilität

- Reichweitenpotenziale

- Kommunalität (Cockpit, Kabine, Instandhaltung, etc.)

- Familienkonzept (Entwicklungspotenzial)

- Turn-Around-Zeit / Flughafenkompatibilität

- Geschwindigkeit

- Product Support

- Frachtkapazität

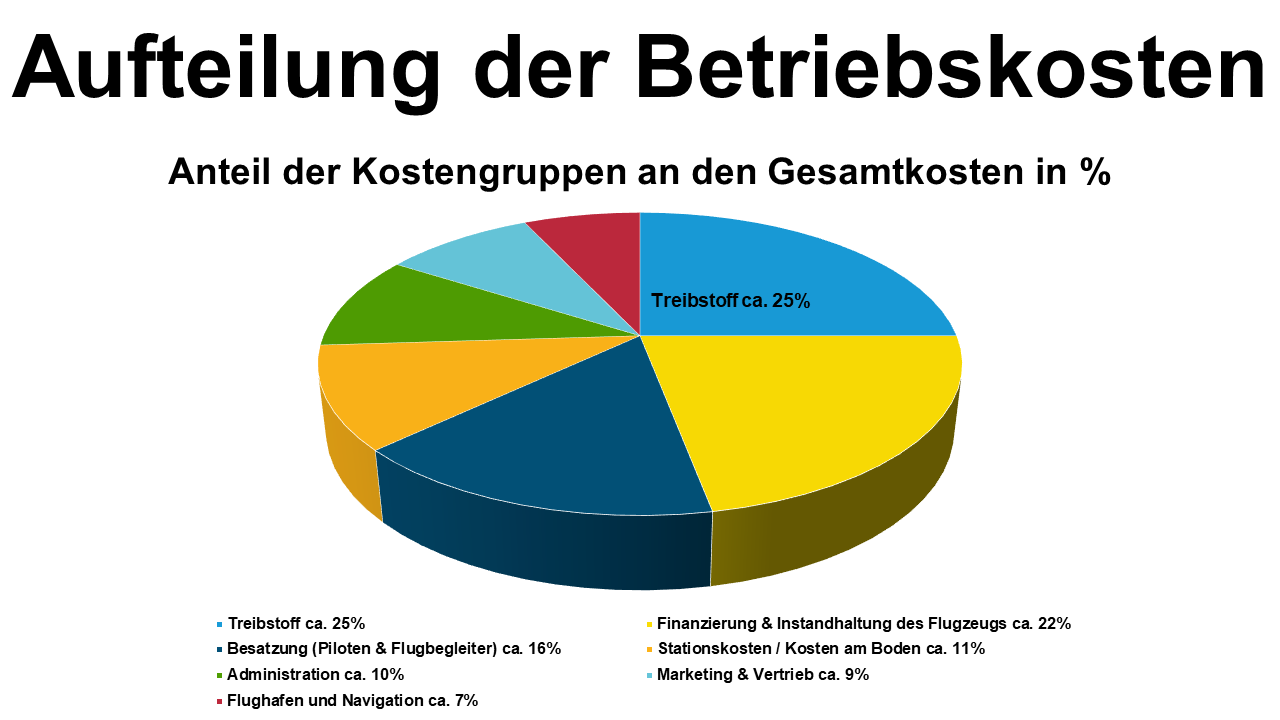

- Start / Steigflug

In den letzten Jahren kann im weltweiten Durchschnitt des gewerblichen Lufttransports von einem Anteil der Treibstoffkosten an den gesamten Betriebskosten von etwa 25% ausgegangen werden. Das Einsparpotential, das hier von Seiten der Fluggesellschaften besteht, ist sehr begrenzt. Trotzdem stehen insbesondere Low-Cost-Airlines im Ruf zur Minimierung der Flugzeugmasse und damit zur Minimierung des Treibstoffbedarfs (und einer möglichen Priorisierung im Anflug) stets nur mit einer grenzwertig geringen Treibstoffmenge an Bord zu fliegen. Größere Einsparungen sind jedoch - wie teils bereits angesprochen - in anderen Bereichen der DOC und IOC möglich. Für die Treibstoffkosten ließ sich vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2018 eine Zunahme des Anteils an den gesamten Betriebskosten beobachten. Während dieser Anteil um das Jahr 2000 noch oft unter 15% lag, liegt dieser heute gut 10 Prozentpunkte höher.

- Auswahl & Beschaffung neuer Flugzeuge

- Abnahme & Einführung in den Betrieb

- Instandhaltung & technische Überwachung der Maschinen

- Materialwirtschaft (Ersatzteillagerung & -bevorratung)

- Technisches Prüfwesen & Kontrolle

Gemäß der Streckenplanung und der Marktentwicklung müssen rechtzeitig neue Flugzeuge (in Passagier-, Fracht- oder Kombinationskonfiguration) bestellt (gekauft oder geleast) werden. Der Bestellvorlauf benötigt grob 5 Jahre (Vorsicht: Richtwert, deutliche Abweichungen in der Vorlaufzeit möglich).

- Verfolgen die Flugzeug-, Triebwerks- & Systementwicklungen aller relevanter Verkehrsflugzeugbaureihen

- Verfolgen Bestellung, Bau & Auslieferung der einzelnen Flugzeuge bei den Herstellern (ein Vertreter bzw. ein kleines Team direkt beim Hersteller)

- Acceptance Flight

- etc.

- Erstellen eine technische Definition der BFE-Teile (Buyer Furnished Equipment). Zu den BFE-Teilen gehören beispielsweise Küchen, Sitze, Toiletten, etc.

- Verfolgen & sammeln Berichte über Störungen, Betriebsprobleme & ähnliche Vorfälle

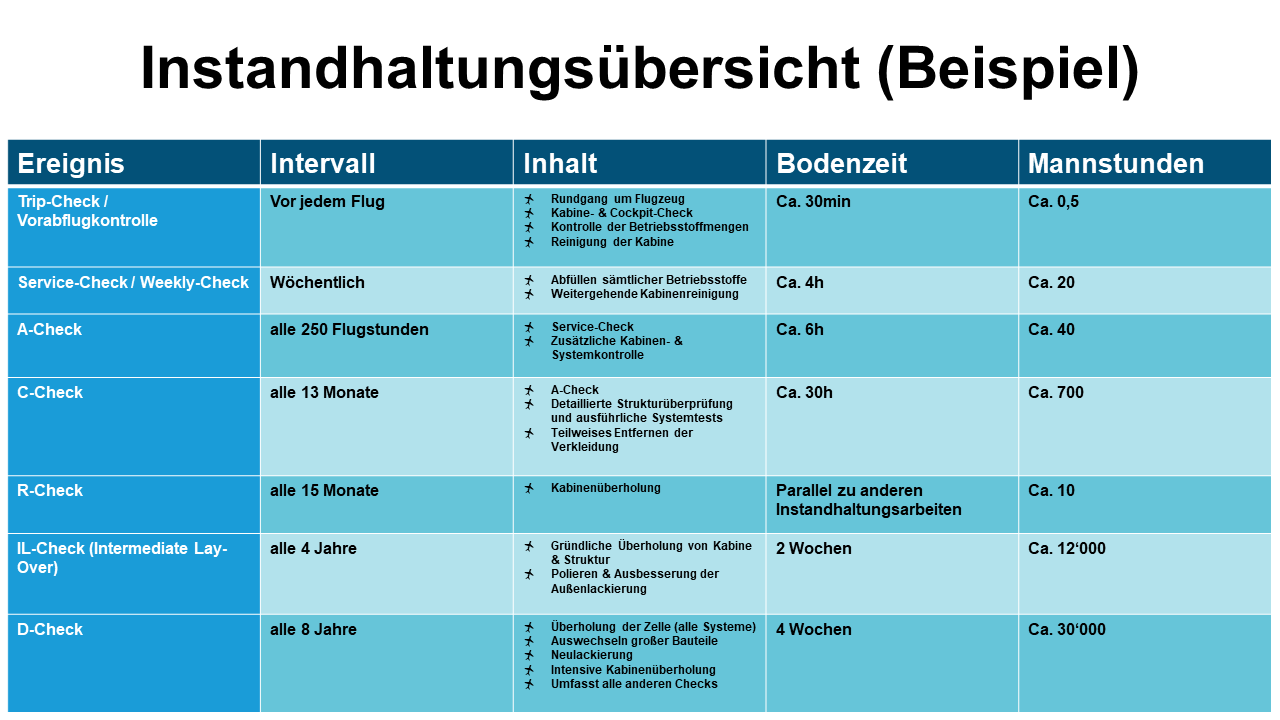

Instandhaltung ist ein technischer Begriff auf hoher Abstraktionsebene, der Tätigkeiten wie Wartung, Überholung und Modifikation umfasst.

- Flugzeugwartung: Alle planmäßigen Sicht- & Zustandskontrollen, Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Teilewechsel, sowie störungsbedingte vorzeitige Teilewechsel & Reparaturarbeiten

- Flugzeugüberholung: Im Rahmen einer mehrtägigen Dock-Zeit werden die arbeits- & zeitaufwendigen Instandhaltungsarbeiten durchgeführt (C-Check, D-Check, etc.). Das Flugzeug steht während dieser Zeit nicht für den Flugbetrieb zur Verfügung.

- Geräte- & Teileüberholung: Teile & Geräte wie Triebwerke, Pumpen, Fahrwerk, elektrische Geräte, Klimaanlage, etc. werden entweder nach Ablauf einer festgelegten Laufzeit oder aufgetretenen Störung ausgewechselt. Während die ausgebauten Teile & Geräte in Werkstätten bzw. spezialisierten Instandhaltungsbetrieben für einzelne Geräte / Systeme überholt werden, kann das Flugzeug in der Regel im Flugplan verbleiben.

- Durchführung von Neuerungen & Modifikationen: Über sogenannte Service Bulletins (SB) werden vom Flugzeughersteller sowohl sicherheitsrelevante Modifikationen (in Kooperation mit den Flugsicherheitsbehörden) als auch Empfehlungen dazu an die Fluggesellschaft weitergeleitet. Diese und aus eigenem Betrieb resultierende Veränderungen werden bei jeweils passender Gelegenheit (Wartung, Überholung) umgesetzt.

Organisatorisch lässt sich unterscheiden zwischen Instandhaltungsarbeiten "On Aircraft" und "Off Aircraft". Die Unterscheidung lässt sich simpel über den Ort der Arbeiten treffen. So zählen zu Instandhaltungsarbeiten "On Aircraft" nicht nur die Trip-Checks und Weekly-Checks, sondern auch beispielsweise Arbeiten im Rahmen des D-Check, die am Flugzeug durchgeführt werden. In Abgrenzung dazu werden auch Komponenten, Geräte oder Systeme aus dem Flugzeug demontiert und in spezialisieren Repair Shops einer Reparatur oder Überholung unterzogen, die nicht zwingend an das Flugzeug als Ganzes gekoppelt ist, sondern oft dazu führt, dass etwa eine Pumpe oder ein elektrisches Gerät nach der Überholung auf einem anderen Flugzeug weiterbetrieben wird. Auch Triebwerke werden für umfangreichere Instandhaltungsarbeiten vom Rest des Flugzeugs (Airframe / Zelle / Flugwerk) getrennt.

Instandhaltungsphilosophien

- Konventionelles Instandhaltungskonzept

- Nach festgelegten Intervallen werden Instandhaltungs- & Überholungsarbeiten durchgeführt

- Nachteil: Starres System ohne Rücksichtnahme auf den Flottenumlauf

- Progressives Instandhaltungskonzept

- Aufteilung der Arbeiten von Spitzenereignissen (z.B. Grundüberholung) auf kleinere Instandhaltungsereignisse

- Vorteil: Bessere Ausnutzung des Instandhaltungspersonals

Ein Instandhaltungskonzept ist optimal, wenn es unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften folgende Teilforderungen erfüllt:

- Minimale Kosten der Instandhaltung bei gegebener Flottenausnutzung

- Minimale Liegezeiten außerhalb der durch den Flugplan bedingten Bodenzeiten

- Möglichst gleichmäßige Ausnutzung der Instandhaltungskapazitäten

- Geringe Ersatzteilbevorratung

- Hohe operationelle Zuverlässigkeit

3. Flughafen

Interaktion mit dem Flugzeug

Flugzeugparameter, die den Betrieb auf dem Flughafen beeinflussen sind vor allem:

- Abmessungen

- Spannweite

- Gesamtlänge

- Gesamthöhe

- Gesamtfahrwerksbreite

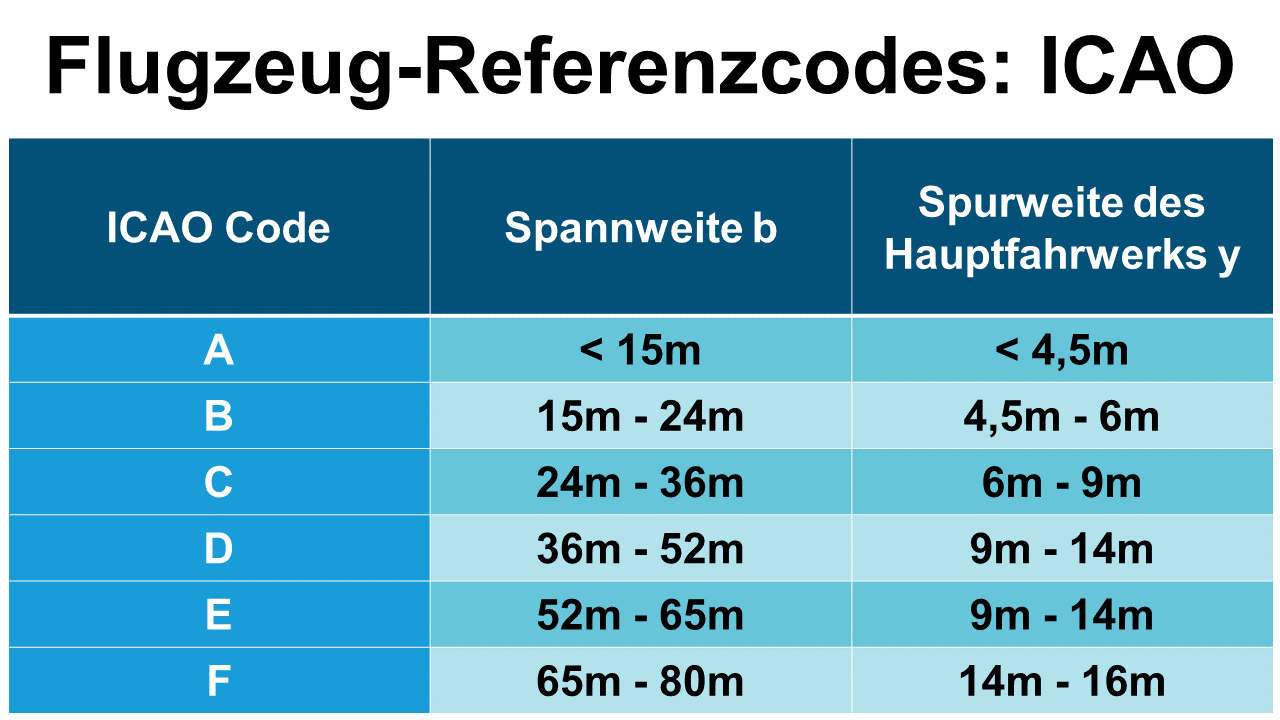

- Gekennzeichnet durch ICAO-Code, FAA-Gruppe (Group)

- Start- & Landeleistungen

- Startstrecke

- Landestrecke

- Anfluggeschwindigkeit

- Bahnwinkel

- etc.

- Masse

- Max. Abflugmasse

- Max. Landemasse

- Fahrwerkseigenschaften für den Belag (ACN - Aircraft Classification Number, PCN - Pavement Classification Number) und Manövrierbarkeit

- Rumpf

- Querschnitt

- Türarten

- Türabstände

- Einstiegshöhe

- Tragflügel

- Pfeilung

- Höhe über Grund

- Wurzeltiefe

- etc.

- Triebwerk

- Position

- Eigenschaften

- Servicepunkte

- Kraftstoff

- Wasser

- Luft

- Strom

- Abwasser

- Catering

- etc.

- Umwelteinflüsse

- Lärm

- Lokale Emissionen

- Parkflächenbedarf

- Sonderstoffe

- Besondere Wartungsmaßnahmen

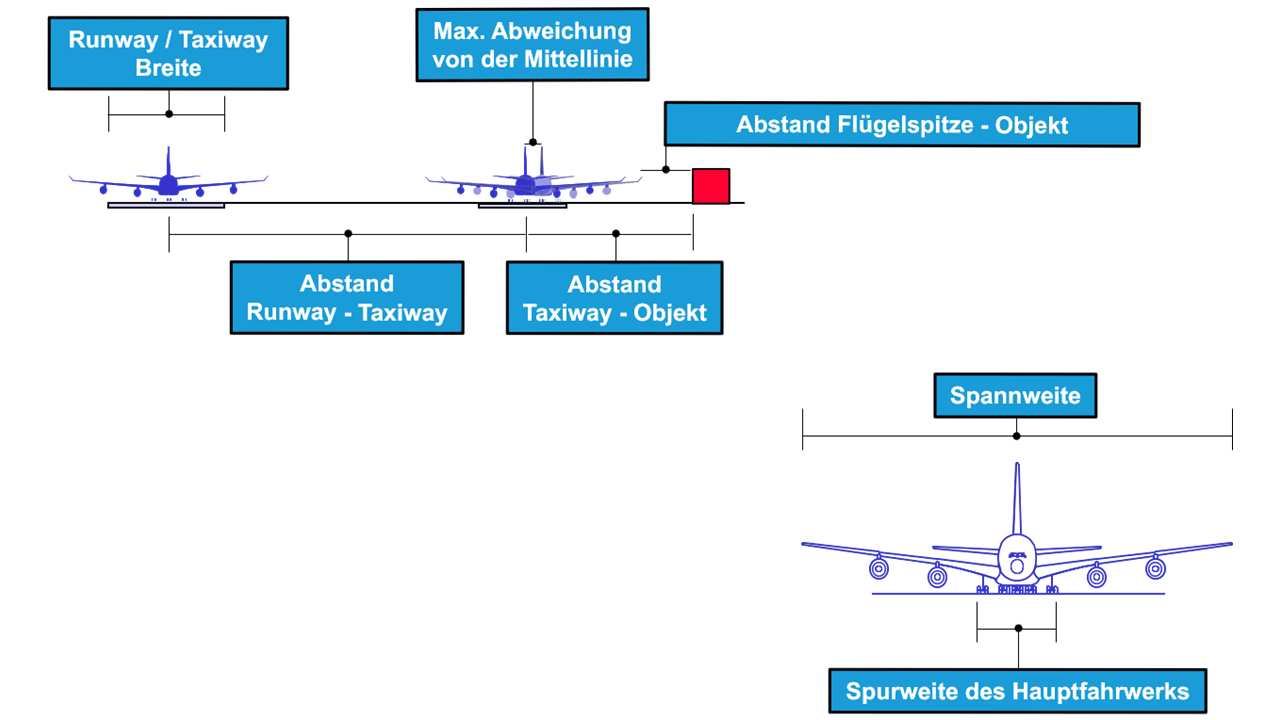

Abmessungen / Abstände

Relevante Abmessungen beziehungsweise Abstände sind vor allem:

- Breite

- Start- und Landebahn (Runway)

- Rollweg (Taxiway)

- Abstände zwischen Runways / Taxiways

- Maximale Abweichung des Flugzeugs von der Mittellinie auf Runways / Taxiways

- Abstand Taxiway - Objekt

- Abstand Flügelspitze - Objekt

- Spannweite

- Spurweite des Hauptfahrwerks

Von hervorzuhebender Wichtigkeit sind die Flugzeug-Referenzcodes. Sie ermöglichen es, auf relativ einfache und übersichtliche Weise, Flugzeuge in Kategorien einzuteilen, die eine Aussage über die Dimensionen des Flugzeugs (und damit über die Anforderungen, die das Flugzeug an den Flughafen stellt) zulassen.

Mit einer Tragflügel-Spannweite von 79,8m "kratzt" der Airbus A380 am oberen Read der ICAO-Kategorie Code F. Viele andere Langstreckenflugzeuge gehören der ICAO-Kategorie Code E an. Die weit verbreiteten Schmalrumpfflugzeuge für den Kurz- und Mittelstreckenbetrieb liegen mit Längen und Spannweiten von jeweils etwa 30m bis 40m bei Code C oder D.

Während die ICAO-Codes von A bis F bezeichnet sind, werden die FAA-Gruppen mit den römischen Ziffern I bis VI (also ebenfalls in 6 Kategorien) bezeichnet. Die FAA-Gruppen sind hinsichtlich Größen wie der Spannweite gut mit den ICAO-Codes vergleichbar. Es gibt jedoch auch Abweichungen, wie etwa bei der Spurweite des Hauptfahrwerks, die sich nicht ausschließlich im Rahmen der Umrechnung zwischen Fuß und Meter ergeben.

Zum Beispiel für die Spurweite des Hauptfahrwerks:

- Max. 16m bei ICAO Code F

- Max. 18,3m bei FAA-Gruppe VI

- Breite Start- und Landebahn: Min. 60m

- Breite Rollwege: Min. 25m

- Abstände zwischen Start- / Landebahnen und Rollwegen: Min. 190m

- Abstände zwischen Rollwegen: Min. 97,5m

- Abstand zwischen Rollweg und Objekt: Min. 57,5m

- etc.

- Breite Start- und Landebahn: Min. 60m

- Breite Rollwege: Min. 30m

- Abstände zwischen Start- / Landebahnen und Rollwegen: Min. 183m

- Abstände zwischen Rollwegen: Min. 99m

- Abstand zwischen Rollweg und Objekt: Min. 59m

- etc.

- Breite Start- und Landebahn: Min. 45m

- Breite Rollwege: Min. 23m

- Abstände zwischen Start- / Landebahnen und Rollwegen: Min. 182,5m

- Abstände zwischen Rollwegen: Min. 80m

- Abstand zwischen Rollweg und Objekt: Min. 47,5m

- etc.

- Breite Start- und Landebahn: Min. 45m

- Breite Rollwege: Min. 23m

- Abstände zwischen Start- / Landebahnen und Rollwegen: Min. 122m

- Abstände zwischen Rollwegen: Min. 81m

- Abstand zwischen Rollweg und Objekt: Min. 49m

- etc.

Am neuen Hauptstadtflughafen BER erfüllt beispielsweise die Bahn Süd (07R / 25L) Code F beziehungsweise Gruppe VI, Bahn Nord (07L / 25R) hingegen jedoch "nur" Code E beziehungsweise Gruppe V.

Manövrierbarkeit

Neben der reinen Breite ist jedoch auch die Manövrierbarkeit beziehungsweise die Wendigkeit von Flugzeugen am Boden relevant. Wesentliche Kenngröße um die Manövrierbarkeit eines Flugzeugs am Boden zu beschreiben ist der Wendekreis des Flugzeugs.

Haupteinflussparameter auf Wendekreis:

- Radstand

- Beschränkung des max. Lenkwinkels

So ist ein gewisser innerer Radius von Kurven auf Rollwegen einzuhalten, um ein Überfahren des Randstreifens durch das kurveninnere Rad des Hauptfahrwerks zu vermeiden (vgl. Überfahren von Bordsteinen durch LKW-Anhänger in engen Kurven). Insbesondere bei engen Kurvenradien ist trotzdem ein "Ausholen" (also eine im Vergleich zur Leitlinie nach außen verschobene Trajektorie für das Bugfahrwerk) nötig. Den weitesten Radius beschreitet indes die kurvenäußere Flügelspitze.

Jet Blast

Als Jet Blast wird der Luftstrom bezeichnet, der von Triebwerken nach hinten ausgestoßen wird, um den Schub zu erzeugen. Bei Strahltriebwerken tritt dies prinzipbedingt auf, wenn Schub erzeugt wird und auch bei Propellerflugzeugen ist ein vergleichbares Phänomen zu beobachten, was oft als Prop Wash bezeichnet wird. Im Internet existieren zahlreiche Videos von den Gefahren, die vom Jet Blast ausgehen, wenn sich Personen hinter Flugzeuge begeben, deren Triebwerke - etwa zum Starten vom Flughafen - auf Leistung gebracht werden:

KLM 747 Extreme Jet Blast blowing People away at Maho Beach, St. Maarten

Die Strömungsgeschwindigkeit im Jet Blast kann auch rund 90m hinter einem leistungsstarken Triebwerk mit noch rund 50m/s (= 180km/h) mehr als Orkanstärke betragen und ist daher potentiell tödlich, da sie einen Menschen von den Beinen reißen und gegen Gegenstände schleudern kann. Auch seitlich versetzt oder über 400m entfernt können Strömungsgeschwindigkeiten von etwa 15m/s (= 54km/h) auftreten. Somit werden Menschen zwar üblicherweise nicht mehr "umgeweht", jedoch können auch dort große, lose Gegenstände aufgewirbelt werden.

Die Geschwindigkeit der Strömung ist jedoch nicht die einzige Gefahr, die vom Jet Blast ausgeht. Strahltriebwerke weisen typischerweise Abgastemperaturen von mehreren hundert Grad Celsius auf. Auch bei Mantelstromtriebwerken mit hohen Nebenstromverhältnissen können die Temperaturen der durchmischten Luftströme von Kernstrahl (Abgasstrahl) und Mantelstrom auch bei Umgebungstemperaturen von 15°C noch über 60°C betragen. Dieser Effekt der erhöhten Temperatur tritt im Prop Wash nicht in vergleichbarer Weise wie im Jet Blast auf.

Wirbelschleppen treten in Abhängigkeit von der Flugzeuggröße auf und können insbesondere bei Starts und Landungen problematisch sein. Sie stehen in Verbindung mit der Auftriebserzeugung an den Tragflügeln. Abstands-Staffelungen und Separierungsvorgaben sind nach Flugzeugkategorie festgelegt, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.

Bodenfreiheit

Auch das Thema Bodenfreiheit beziehungsweise Freigängigkeit (auch hinsichtlich Winkeln) unter dem Flugzeug ist sowohl für die Manövrierbarkeit am Boden (Kollisionsfreiheit zum Beispiel bei flachen seitlichen Hindernissen) als auch für die Zugänglichkeit zum Flugzeug und damit für die Effizienz beim Turnaround entscheidend. Die Mehrheit der Anschlusspunkte an Verkehrsflugzeugen befinden sich im unteren Bereich des Rumpfes beziehungsweise auf der Unterseite der Tragflächen oder an den Triebwerken.

Die Bodenfreiheit eines Flugzeugs ist ähnlich wie bei Kraftfahrzeugen auch vom Beladungs- und Betankungszustand abhängig, da die Fahrwerksbeine lastabhängig eine gewisse statische Einfederung aufweisen. Insbesondere eine gewisse Bodenfreiheit unter den Triebwerken und unter bestimmten Bereichen der Tragflächen ist für die Bodendienste vorteilhaft, jedoch bei Tragflächen, die Integraltanks beinhalten und eine gewisse mechanische Biegeelastitzität aufweisen abermals zusätzlich zur Fahrwerkseinfederung abhängig vom Betankungszustand.

Dazu zählen zum Beispiel:

- Betankungsanschlüsse

- Anschlüsse an das Hydrauliksystem / die Hydrauliksysteme

- Motoröleinfüllöffnungen

- Frischwasser- & Abwasseranschlüsse

- Anschlüsse für elektrische Leistungsversorgung am Boden

- Luftanschlüsse

- Frischluft für Kabine

- Druckluft für Druckluftsystem

- etc.

Dazu zählen regelmäßig zum Beispiel:

- Betankungsfahrzeuge

- Reinigungsfahrzeuge

- Cateringfahrzeuge

- Fahrzeuge zur Frachtbe- & -entladung

- Frischluftversorgung

- Druckluftversorgung

- elektrische Leistungsversorgung

- etc.

All dies findet auf engstem Raum statt. Nehmen wir ein Flugzeug mit ICAO-Code F als Beispiel: Den Airbus A380. Das Flugzeug ist 72,7m lang und hat eine Tragflügelspannweite von 79,8m. Der Stellplatz für solch ein Code F Flugzeug ist 80,2m lang und 87,5m breit, also nur wenig größer als das Flugzeug selbst. Ein geschicktes Platzieren und Koordinieren der Bodendienste ist daher unerlässlich. Auch ist es von enormem Vorteil, wenn Fahrzeuge und Aggregate unter den Tragflächen platziert werden können.

Auf Stützen zum Anheben des Flugzeugs und eine dahingehende vollständige Entlastung des Fahrwerks kann im regelmäßigen Turnaround fast immer verzichtet werden. Sie kommen praktisch ausschließlich bei den größeren Checks im Zuge der Instandhaltung zum Einsatz.

Bei Großraumflugzeugen wie dem Airbus A380 beträgt der Zeitbedarf für den Turnaround etwa 90min. Üblich ist bei Flugzeugen mit 2 (oder anderthalb) Decks wie Airbus A380 oder Boeing 747 die Nutzung von möglichst 2 Türen am Hauptdeck und 1 Tür am Oberdeck zum Ein- und Aussteigen für Passagiere. Mitunter kann für die oft rund 400 bis 600 Passagiere jedoch nur eine Tür je Deck genutzt werden.

Zeitintensive Tätigkeiten sind im Turnaround von Großflugzeugen das Betanken, das Be- und Entladen von Fracht sowie das Catering. Diese Prozesse nehmen oft jeweils mehr als eine halbe Stunde an Zeitaufwand in Anspruch.

Selbst wenn auf dem Hauptdeck 2 Türen genutzt werden können, gilt die Abfolge

- Andocken & Öffnen der Türen

- Aussteigen (De-Boarding)

- Betanken

- Einsteigen (Boarding)

- Schließen der Türen & Abdocken

Bei Schmalrumpfflugzeugen wie dem Airbus A320 beträgt der Zeitbedarf für den Turnaround etwa 30min. Üblich ist dabei die Nutzung von nur 1 Tür oder maximal 2 Türen zum Ein- und Aussteigen für Passagiere.

Zeitintensive Tätigkeiten sind im Turnaround von Schmalrumpfflugzeugen die Vorabflugkontrolle durch den Piloten, die Catering-Beladung (falls Catering durchgeführt wird), das Betanken und das Be- und Entladen von Gepäck und Fracht.

Es besteht der kritische Pfad

- Andocken & Öffnen der Türen

- Aussteigen (De-Boarding)

- Betanken & Kabinendienste (insbesondere Catering & Reinigung) sowie Vorabflugkontrolle

- Einsteigen (Boarding)

- Schließen der Türen & Abdocken

4. Flugsicherung

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) ist seit 1. Januar 1993 als Nachfolger der Bundesanstalt für Flugsicherung für die Durchführung der Flugsicherung in Deutschland nach §27c LuftVG verantwortlich.

Ihre Aufgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Hohes Sicherheitsniveau im Luftverkehr halten & verbessern

- Wirtschaftliches Fliegen & Regelmäßigkeit im Luftverkehr schon bei der Verfahrensfestlegung im Hinblick auf die moderne Betriebsausrüstung der Luftfahrzeuge gewährleisten

- Berücksichtigung der unterschiedlichen Forderungen der Teilnehmer am Luftverkehr nach Freizügigkeit bei der Abwicklung des Flugbetriebs bzw. Nutzung des Luftraums

- Berücksichtigung der aus dem Auftrag zur Landes- & Bündnisverteidigung der Luftwaffe resultierenden Erfordernisse hinsichtlich Flugsicherung & Nutzung des Luftraums

- Unterstützung des Umweltschutzes durch Maßnahmen zur Verminderung des Fluglärms und der Schadstoffemissionen

- Partnerschaftliche Gestaltung & Förderung der internationalen Zusammenarbeit

- Tower

- Kontrollzentralen

Die DFS gibt auch Luftfahrtkarten für den Luftraum der Bundesrepublik Deutschland heraus.